“李约瑟难题”:“如果我的中国朋友们在智力上和我完全一样,那为什么像伽利略、托里拆利、斯蒂文、牛顿这样的伟大人物都是欧洲人,而不是中国人或印度人呢?为什么近代科学和科学革命只产生在欧洲呢?……为什么直到中世纪中国还比欧洲先进,后来却会让欧洲人着了先鞭呢?怎么会产生这样的转变呢?”

=====================================================

李约瑟难题回答之一

链接:https://www.zhihu.com/question/19850705/answer/249558508

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

马尔萨斯弹簧|大象公会

文|辉格

中国人经常会讨论的一个问题是,为什么工业革命没有出现在中国?

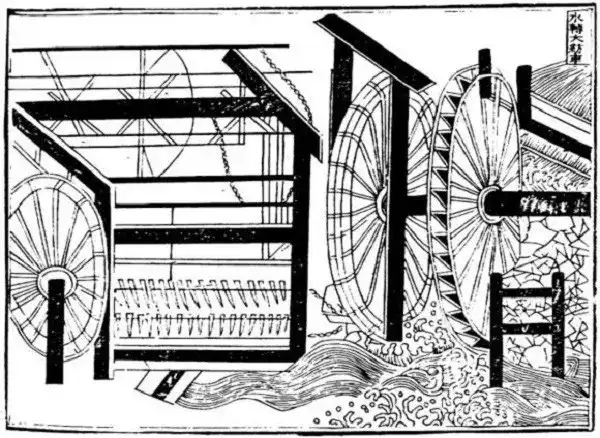

中世纪后的欧洲,几乎是沿着不断提高生产效率的方向直线前进,而中国则在宋朝发展到顶峰后开始转向——宋代出现的大量水力驱动的机械,明清几乎彻底消失,水力被人力取代,一切都朝着使用更多人力的方向前进。

衡量一个古代社会文明的水平高下,我们通常喜欢用它能养活多少人、人口密度的高低作为衡量指标,一个生产效率更高的社会,当然会比生产效率更低的社会养活更多人口。

人口越多,自然会有更高的社会分化和职业分工,当然就能生产更精致的工艺品、发展出复杂精妙的文化,能够兴建更宏大的建筑——照通常说法,这样的社会就是高度繁荣的文明。

▍肥沃的尼罗河冲积平原,为古埃及社会带来极高的剩余率,所以他们能兴建大量宏大的建筑

为什么明清时代中国人口不断突破历史纪录,全社会的生产效率反而不断降低?

文明总会不断繁荣吗

一个社会分工是否精细、文化艺术是否发达、工艺品是否精良,这些指标其实都直接取决于一个基础性指标:一个社会有多大比例的成员能脱离生存必须品的生产,专注于其他技艺的发展,简言之,一个社会的剩余率越高,文明就越繁荣。

这里的“剩余率”并非马克思所说的那种剩余,而是一个社会生产的食物及其他生存必需品,超出维持全体成员基本生存繁衍所需的部分,一个社会的剩余率越高,用于支撑其文明活动的资源便越多。

毫无疑问,一个社会的劳动生产率越高,全社会的剩余率也越高;而劳动生产率来自技术进步,自然,技术进步就会带来全社会剩余率的提高。这里会有什么问题吗?

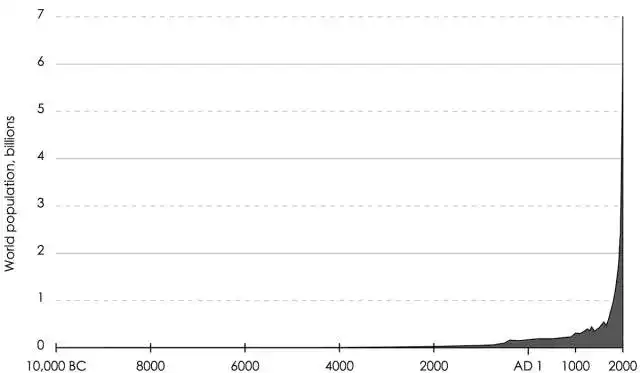

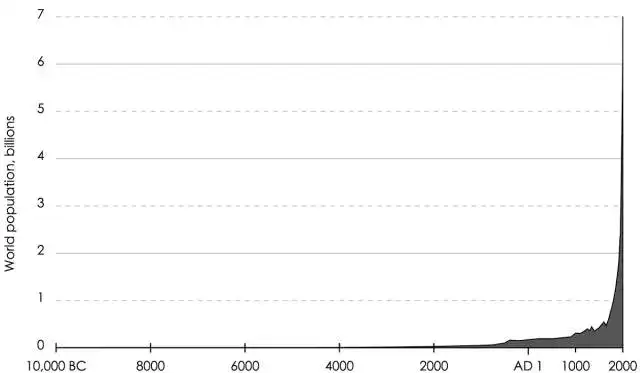

马尔萨斯把人口要素放进来考虑后,得出来完全不同的观点:技术进步确实可在短期内提高劳动生产率,但人口增长很快又会将劳动生产率拉下来,结果只是增加了人口,这一过程只须几代或十几代人即可完成。

▍世界人口从 18 世纪开始飞速增长

它可以得出这样的结论:在传统农业社会,除非技术进步连续涌现,或永远存在可供拓垦的新土地,从长期来看,技术进步并不会持续提高剩余率,所以文明并不会一直朝着繁荣的方向发展。

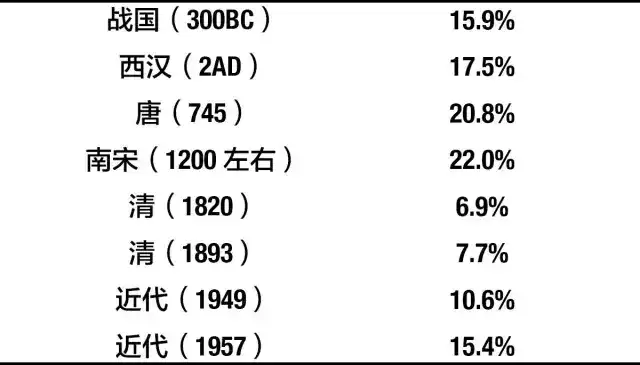

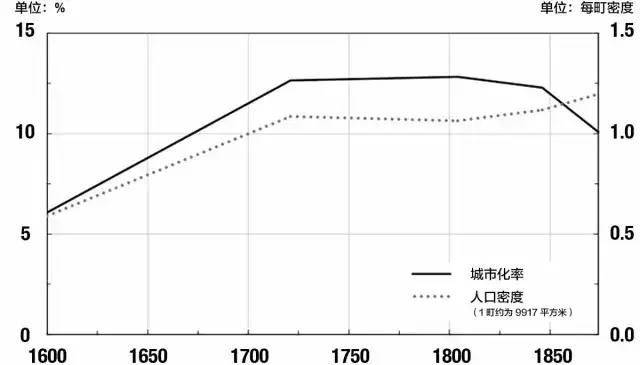

我们先从城市化率来分析。脱离食物生产的人通常都生活在城市,除了早期城邦,城市居民大多不是农民,所以,城市化率是个直观反映文明繁荣程度的指标。

进入现代化之前,多数传统农业社会的城市化率都不足 10%,这会给人一个错觉——这个比例是农业社会的常态,但实际上,在没有达到出现危及生存的人口压力前,农业社会的城市化率完全可以达到 15-25%。

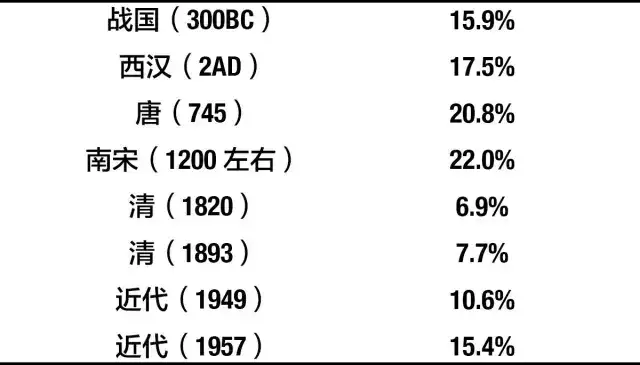

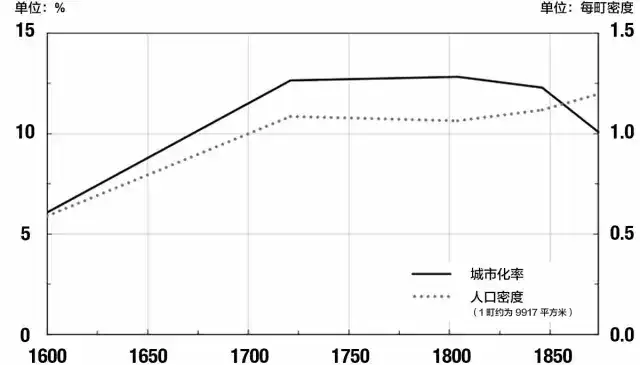

经济史家赵冈统计,(按两千人以上标准)战国时期城市化率达 15.9%,南宋更高达 22%,汉唐介于两者之间;以物质丰富度和文化多样性衡量,两宋也是中国古代文明的巅峰期,此后,随着人口压力渐增,城市化率一路下滑,到近代前夕已降至不足7%,据施坚雅测算,清代繁荣程度最高的江南,城市化率也只有7.8%。

▍《清明上河图》是两宋繁荣的缩影

赵冈对宋代城市化率的估算在各家中偏高,但并非最高,斯波义信估算的上限为 30%,而最低估算数(柳平生与葛金芳)是 13-14%,但同时,赵冈对清代城市化率的估算同样偏高,按施坚雅的较保守数据,1843 年的城市化率仅为 5.1%,所以,无论取高估数还是低估数,清盛期城市化率都只有南宋鼎盛期的约 1/3。

▍中国各个时期大致的城市化率

城市衰微也体现在顶级都市的规模上,明清最大城市不过 80 万,而唐长安、北宋开封、苏州,南宋临安,人口都过百万,宋代还有武昌、泉州、建康等大批数十万人口的都市。

人口压力和城市退化的关系,从华北城市的衰弱中也可见一斑,由于华北平原开发历史更久,人口更早饱和,那些著名的古代中原大城在中古之后再也没有复兴过。

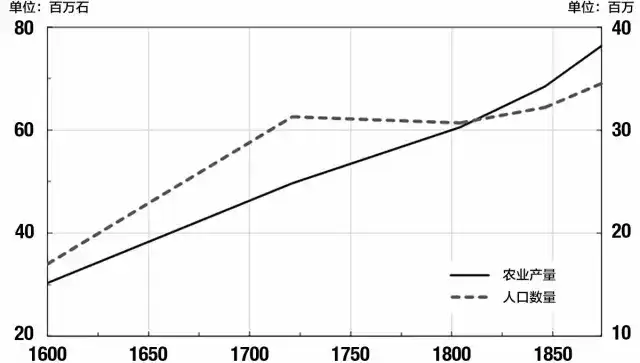

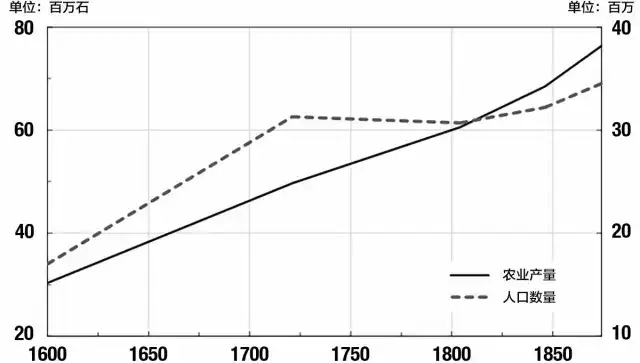

同样的情况也出现在江户时代的日本,德川幕府结束战国时代后,日本进入长期和平阶段,人口持续增长,城市繁荣,城市化率从 1600 年的 6%上升到 1721 年的 12.6%,但人口增长到一定程度后,城市开始萎缩,1874 年明治初期,城市化率已跌到 10%。

德川家于 1615 年攻克大阪,发布一国一城令,弭平全境,到 1721 年重新落入马尔萨斯陷阱,满清于 1681 年平定三藩,到 1796 年爆发白莲教之乱,被许多史家视为人口压力开始起作用的标志,这两个长度极为接近的周期,或许并非巧合,和历史上典型中原王朝的人口恢复周期大抵一致。

▍1600-1850 年全日本的农业产量与人口数量的变化

▍1600-1850 年全日本的城市化率与人口密度的变化

马尔萨斯提出的理论,虽然违背人们的直观印象——技术进步必然会带来生产效率的提高,但却能解释这种“异常”。

今天越来越多的经济史家相信,工业革命前,人类和其它动物一样,长期处于马尔萨斯陷阱之中(毋宁说是常态),证明这一点的最佳证据是工资铁律(Iron Law of Wages):非技术工作的工资始终徘徊在生存线附近。

人类在进入定居农业社会之前,也取得过许多重大技术进步:标枪、弓箭、石器、掘棒、渔网、陷阱,火的利用,团队合作与狩猎计谋,这些进步让人类散布全球,但并未带来经常性的剩余和积累,进而发展出文明。

人口与路径选择

如果我们不同意马尔萨斯的观点,把人口增长视为社会繁荣的指标,那么除非有灾难性事件发生,文明总是趋向于进步,而大规模消灭人口的战乱、瘟疫和饥荒总是降低文明水平。

但是,如果从中国文明史中寻找历史线索,或许不难发现这样一个现象:无论是文化上的艺术和思想观念、器物层面的工艺和技术,还是组织模式和制度要素,最重要的源头,大都出现在宋代,南北朝和更早的先秦,同样是文明的“富矿”时代。

这几个历史时段对应的都是人口压力相对较松弛的阶段,这是一种巧合吗?

宋代的产业生态很像工业革命前夕的英格兰,其核心特征是广泛采用非人力能源和劳动节省型机械,水力作坊遍地开花,包括大型水力纺车。但是,宋代人口很快突破了历史上从未有过的亿人大关。

▍王祯《农书》中的水转大纺车

到了明代中叶,中国人口从战乱中恢复后又迈过了两亿大关,这是一个非常惊人的人口成就——明代农耕定居地区与宋代人口最多时相当。到了清代太平天国爆发前,人口更进一步增长到四亿,已逼近土地承载的极限。

巨大的人口压力,使得中国的生产技术和组织方式,不再朝着节省人力的方向发展,而是向可以让更多人“糊口”的方向发展,毕竟劳动力比高效率的机械要便宜得多。

王祯《农书》中的农业和工业机械,到了清代几乎消失殆尽,铁鎝锄头代替了耕牛,推磨的水力换成了人力。宋代曾有大量工厂式的纺织作坊,到了清代,纺织业彻底变成家庭副业式的生产。

欧洲的情形正好相反。西欧的农业开发较中国更晚,中世纪西欧人口密度大大低于黄河流域、江淮这些农业发达地区,德意志地区的人口密度不及南宋上述地区的一半。

14 世纪中后期的黑死病,消灭了欧洲 1/3 到 1/2 的人口,此后黑死病反复流行,长期抑制了西欧的人口增长;但正是从那时起,欧洲的城市化率开始快速持续上升,(按五千人标准)从 1300 年的 9.5%升至 1400 年的 12.5%,这明显早于文艺复兴和地理大发现,更远早于工业革命。

▍1771 年莫斯科鼠疫爆发,莫斯科附近约有 20 万人死亡

经济学家 VothNico Voigtlander 和 Hans-Joachim Voth 认为,正是黑死病加上连绵不绝的战争,让欧洲长时期内大幅远离马尔萨斯极限,才促成了几个世纪的城市扩张和经济繁荣,并为此后的工业革命创造了条件。

黑死病提高城市化率,并非因为它消灭了更多农村人口,历史学家麦克尼尔所指出,古代城市极高的人口密度和恶劣卫生条件,令其在瘟疫中的死亡率远高于农村,这在欧洲尤为突出,因为不存在粪肥市场,欧洲城市的卫生条件远比中国城市差。

但由于瘟疫大幅提高了工资率,在恩格尔定律作用下,对城市所生产的非农业产品需求大增,带来更多城市就业机会,不断吸引大批农民进入城市,这反过来又提高了瘟疫带来的死亡率。

▍风车的普及大量节省了人力,提高了生产率

欧洲人口长期处于远低于土地承载极限,使之能持续性地保持完全不同于明清时代中国的发展路径——全社会不断追求提高生产效率,以节省相对较贵的人力。工业革命是这一势头顺理成章的产物。

压在人口弹簧上的巨石

可是,文明毕竟诞生了,那究竟是什么带来了剩余?必定存在某种力量,阻止人口增长到耗尽全部剩余的程度。

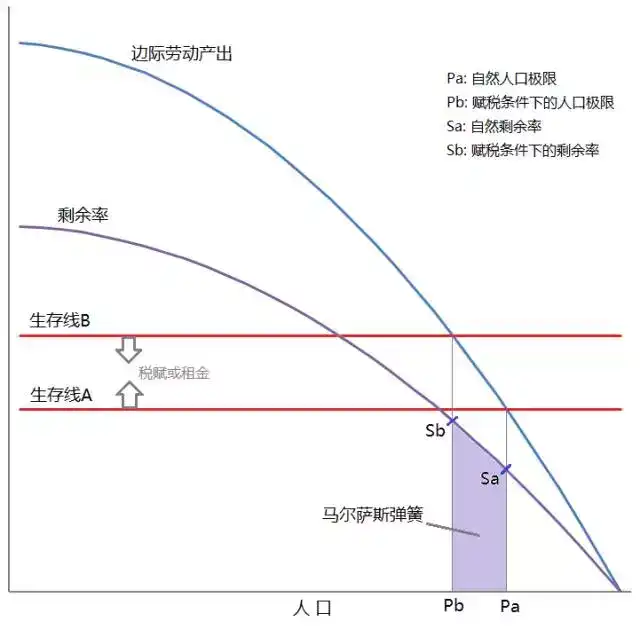

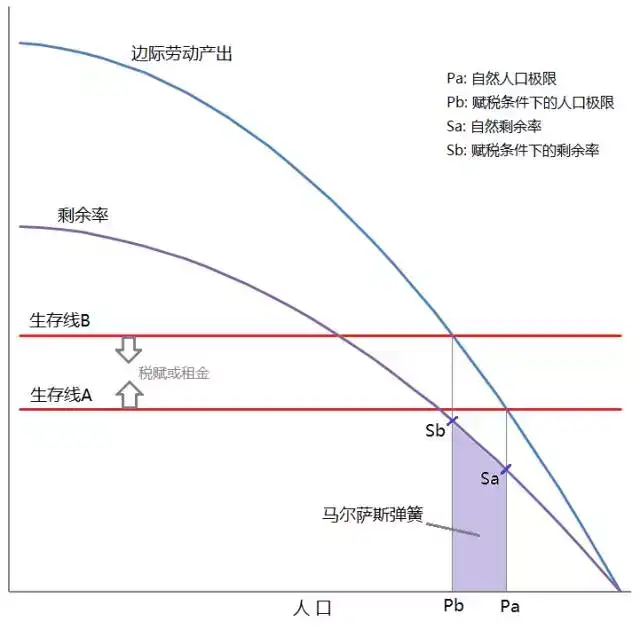

有两种力量起了这样的作用:国家权力和私人财产权;原理如下图所示:

随着人口增长,投入于单位土地的劳动增加,但新增产出却不断降低,在没有赋税(或租金)的条件下,会一直降到仅够新增人口勉强维生,此时人口便达到自然极限(Pa),但有了赋税,食物产出被拿走一部分,所以人口增长会在边际产出率降至最低生存需求加赋税的水平时提前停下来,此时人口为 Pb,而由于 B 点的边际产出率高于 A 点,因而剩余率也更高(即 Sb>Sa)。

上述原理可归结为这样几条:当人口接近极限水平时,1)无论出于什么原因,减少人口将提高剩余率,从而提高脱离食物生产的人口比例,因而使文明更加繁荣,同时也让受益于赋税和租金的群体要么更庞大,要么更富裕;2)通过改变分配结构,赋税和财产权会压低人口,3)若统治者有能力压低人口,他可能更容易获取赋税。

形象的说,文明就像一块巨型浮石,压在人口弹簧之上,它在压低人口总量的同时,也获得了更大弹力来支撑其体量。

在极限水平附近,降低人口将提高剩余率,从而让国家更容易征收税赋,供养一个更大规模的政府,这可以为我们理解国家权力的基础提供两个启示:

首先,和传统的国家起源理论相反,国家的征税潜力和财政基础并非基于技术进步所带来的剩余,而只需要足够的暴力手段和组织能力,通过食物产出再分配压低人口水平,提高剩余率,便可获得可持续的税赋基础。

其次,尽管古代政府规模远不如现代政府那么大,但也并非都像晚期帝国的政府那么小。在人口压力还没那么大的古典时代,政府规模明显比后来的更大,相对于其人口水平,秦汉的行政系统不仅数量更多,专业化程度更高,组织更严密,对社会的控制也更深入和细致。

▍秦简上也可以看出秦代对社会控制的严密程度

施坚雅的研究发现,从西汉到清代,尽管人口增长了六倍,有效疆域扩大了一倍多(西汉整个南方基本上处于未开发状态),但基层行政单元并未增加,汉初 1580 个县,清初 1510 个;而且越是战乱、分裂的人口低谷期,县反而越多,南北朝晚期只有四千万人口,却供养着 2300 个县,还有三个中央政府;同理,每个王朝初建之际,县的数量通常也处于峰值水平 1500 多,随着王朝稳固,人口恢复,便逐渐下降到 1200 上下。

传统社会人口增长到逼近极限时,必引发大规模战乱,但统治者不可能有意建立一套有效压低人口的制度,以避免这种周期性的人口增长和消灭,但在某些特殊情况下,会自然演进出一套这样的制度。

▍明末李自成起义其实可被视为人口超过土地承载极限的产物

阿兹特克晚期的人口密度达到每平方公里 200 多,其中宜耕地区更高达 500 多——这已比今天人口稠密的西欧密度还要高了。阿兹特克人没有建立统一强大的中央帝国,而是城邦林立,于是为饥荒所困催生了一种独特的战争形态,战争既不源于冲突或纠纷,亦非为了劫掠勒索或征服扩张,其主要目的就是尽可能多的获取俘虏,杀死并吃掉。

阿兹特克诸城邦之间的战争,最初的动因是纳贡和贸易关系,但后来,常规战争已满足不了对俘虏越来越大的需求,为此,城邦之间时常安排一场“花式战争”(xochiyaoyotl),在约定的时间和地点开战。此类战争唯一的功能就是消灭部分人口并获取肉食。

▍玛雅和阿兹特克都有类似的活人献祭

印加帝国的人口密度虽没有阿兹特克那么高,宜耕区每平方公里超过 120 人,但安第斯高原的土地十分贫瘠,同样面临巨大的人口压力,经济学家 Louis Baudin 将其称为马尔萨斯定律的绝佳案例——印加人的解决方案不是杀了吃,而是计划生育和强制迁徙。

印加帝国在每个行省设有国营作坊,名为“太阳神处女院”,会定期挑选一批少女,她们名义上是印加王的候选嫔妃,但实际上,除少数被作为献祭人牲和分配给有功者外,绝大多数被终身幽禁在作坊内,纺织和酿酒,不得结婚生育。

▍一处“太阳神处女院”

大规模强制迁移是另一种应对人口压力的办法,把人口从过密地区迁到数百公里外的人烟稀少之地,不但可缓解人口压力,还可打散重组原来的族群纽带,加强政治控制能力。

印加与阿兹特克这种极端人口控制手段,或许和它们的土地制度有关,这些社会始终没有形成私人土地财产权,土地皆由社区集体所有,这样,抵抗人口压力以免剩余被其耗尽的力量,就只剩下国家权力了。

低生产力上的文明

前面提到,如果统治者有能力压低人口,它便可能更容易获取赋税,理论上,由此提高的剩余率若能稳定维持,那么就可能培育滋养出更为繁荣发达的文明。但实际上,国家权力和地租这块压在马尔萨斯弹簧上的巨石,通常只能稳定一定的剩余率,而无法通过下压人口来获得更高剩余的。

有没有这样一种可能,即一个社会因为特殊的组织和制度安排,能不断大幅降低人口——哪怕只是在一定时段内,从而大幅提高剩余率,最后我们能看到其文明繁荣程度有显著提高?

藏传佛教之于一个社会的影响,或许正是符合这个特征的罕见情形。

吐蕃王朝统一青藏高原后迅速强大,很快成为一个与唐帝国、阿拉伯帝国三雄并峙的强大帝国。历史学家一般认为,吐蕃在唐代时,人口不少于三百万,更控制了数百万其他民族的人口,虽然强大而极具侵略性,但文明的积累和繁荣程度极低。

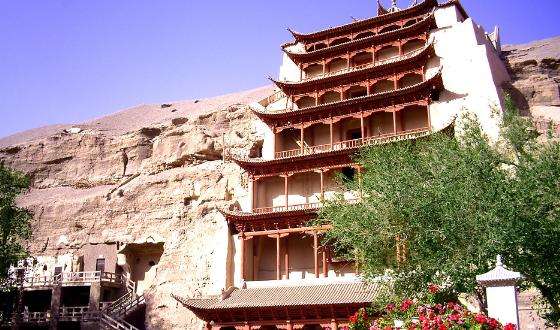

▍吐蕃曾长期统治河西走廊,张议潮率沙州(今敦煌)民众起义,推翻吐蕃统治令唐朝恢复河西疆土,张议潮部众被封为归义军

佛教进入青藏地区后,经数百年发展,逐渐改变了其文明形态。由于藏传佛教的特殊地位,大量成年男性脱离生产成为僧侣,导致人口逐渐下滑,明代嘉靖时期,吐蕃人口降到了约 200 万,到了清代乾隆时期,又降到了接近 120 万,此后人口便稳定在这个数字上。

一个自然环境极为恶劣的农牧业社会,能让至少三分之一以上男性不事生产,其剩余率当然非常惊人——在传统社会,藏族社会也许是知识阶层占人口比例最高的一个——中世纪的西方,知识分子也主要是由僧侣构成。通过压低人口提高剩余率,是西藏能诞生灿烂文化的基础。

西藏文化无处不打着佛教烙印的文明。对哲学、思想、文学这些无形的知识系统,外人或难一窥堂奥,但有形的建筑、雕塑、绘画和其他造型艺术之盛,任何人都会为之震撼——社会剩余财富最终都以艺术方式凝聚、沉淀在宗教体系中。

▍布达拉宫

尤其是在人口密度如此之低,生存环境如此恶劣的地方,竟然出现如此灿烂辉煌的文化,这样的例子,世界上恐怕找不到第二个。

清代,藏传佛教又传入蒙古草原。如果认为满清有意推行佛教是为了削弱蒙古,应当认为很快就收到了奇成效:蒙古人口从清初的210万降到了清末的170万人,按理藩院说法:“喇嘛日多,人丁日减,召庙日盛,种类日衰。”

但从压低人口总数,增大剩余率,会促进文明繁荣、深化的角度看,你会注意到另外一番景象:

佛教传入前,蒙古常年战乱,甚至财富亦难积累。由于没有一个知识阶层,成吉思汗时代发明的文字几乎失传,好不容易积累的一点点文明家底几乎耗散完结。如果持续下去,他们留给后世的文明存在的遗迹,大概还是那种偶尔散落在草原,粗糙拙朴犹如孩童捏泥巴式的石人像。

▍突厥石人像是草原民族常见的文明遗迹

草原上的萨满被僧侣替代后,不事生产的僧侣集团成了首批知识阶层,长期的和平让这些人可专注于手上的技艺,语言、文字、绘画、雕塑、天文、医学获得空前发展。

财富的逐渐积累使草原上出现了一下宏大的寺庙,它们吸引了众多信众和商贩,逐渐形成了集宗教、文化、商业和贸易于一体的聚落,定居的城镇第一次在草原上出现,它又大幅提升了草原社会的分工精细程度。

虽然在辽阔的藏传佛教区,发展到人口数万乃至十万的大城,仅有拉萨、库仑(乌兰巴托)、归绥(呼和浩特)等少数,多数城镇人口都在数千乃至数百的水平,但城镇人口比例已经明显高于汉地。

=====================================================

李约瑟难题回答之二

链接:https://www.zhihu.com/question/19850705/answer/75926619

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

其实不光是中国,整个世界除了欧洲,像阿拉伯,印度,伊朗,这样的历史上无比辉煌的民族同样陷入这个难题。不是中国陷入了停滞,而是欧洲发生了飞跃。

文明的进步,都是经常发生飞跃的,就像赫梯的铁农具,巴比伦的轮子,英国的蒸汽机。。。而这个必有条件。

大约10000年前开始,农业,马匹,车轮,冶金,文字所代表的一次技术革命,把人类从蒙昧时代解放出来,对世界的改造远超之前的原始社会。关键技术进步体现在农业上,人类首次能够主动的固定太阳能。并有了农业,就是可以有牲畜,人类进入定居时代。这个的条件就是要有合适的植物动物来驯化,而有的地方因为没有好的植物,或许便于驯化的动物,始终没有进入农业时代。比如非洲很多地方,因为大型动物都是河马,狮子这样的凶猛动物,毫无驯化可能,所以就没有耕牛,更没有牛车,文明程度基本和从树上才下来差不多。

不是非洲的黑叔叔不聪明,而是没有那个自然条件去发展出高级文明。而没有高级文明就会继续茹毛饮血,体能好的人就更能活下来,智商高体力差的自然淘汰。于是文明陷入死圈,几万年都出不来,如果没有外来人的文明传播,基本永远这样。

而两河流域处于交通要道,和各地的交流比较多,这里发现的大麦,那里驯化的马和牛,那里的轮子,互相交流多了,文明的进步就多了,有了驯化植物和动物,就进入文明,有了轮子就可以对外交换,闲人一多,各种制度文明文化就开始出现。两河流域进入文明时代比我们早一千年。文明一个地方突破之后,就开始对外传播,慢慢的印度,伊朗,埃及,希腊,中国,都进入文明时代。

巴比伦空中花园,巴比伦辉煌文明的见证,这样的建筑需要极高的数学工程水平

发现没有?进入文明时代必须要有资足够的资源,而这个资源很难说在一地凑齐,需要各地的交流来获得。如果没有资源或者说资源不足,或者说对外交流不便,文明就会卡死在这个短板上。比如非洲没有温顺的动物,美洲没有大型动物,美洲的羊驼根本驼不动马车,所以文明程度就会很差。萌萌的草泥马拉不动车

那种陷入文明停滞时期的时期,就像一个小岛上,没有动物,只能捕鱼,没有铁只有石器,永远不能进入铁器文明,也就无法进入文明。这样的岛在大航海之前不少。对于中国来说,或者对于地球来说,很可能就是一个更大的岛。。。

印度洋安达曼群岛的土著人,基本跟才从树上下来差不多,几万年的文明停滞。

就像大马士革刀,精美无比,但是必须用印度的伍兹钢才能铸造,如果你找不到这样的铁矿,那永远也造不出那么好的刀。人不是上帝,人只能利用自然的资源,大地的恩赐来发展自己的文明,这些资源发展的上限就是人类文明的上限。(随便说句,现在我认为文明的突破也要靠大自然的恩赐,而不是人力去拼命。就像我认为现在的疑难杂症,比如癌症,艾滋病之类,很可能自然演化出这些病得同时也演化了治病之物,等着我们去发现。)

精美的大马士革刀,印度伍兹钢没有了,然后就失传了

中国在古代的文明发展程度,或许就是在中国古代的活动空间里的各种生存资源,获得的某种最高的发展水平,无法再提高了。中国文明是有自己的天赋的,比如竹子,让中国可以很低成本的使用筷子,而不是手抓,提高了卫生。又比如竹子可以很低成本的制造扁担,使得山区丘陵的经济和文明的发展得到了巨大的促进,至今非洲很多地方没有扁担,而是用头顶来运货物。。又比如竹子正好可以用于造纸,促进文化发展。中国的炼丹术,恰巧就发现了火药。这样的例子又很多很多,几乎都是中国独有的。这就是在中华文明圈里的发现。

竹子扁担,一剖就是一块搬运的好东西,造价低廉,轻便耐用,是中国文明的巨大促进。

而要再提高,必须要突破活动空间,获得新的资源。这个,中国古代一直在做,比如张骞带回了西域的植物,才有了葡萄石榴,带回了精钢份,汉朝的武器和弓箭才得以进步。后来引进的占城稻,美洲的土豆红薯都是一个道理。没有土豆,中国粮食产量就那么多,撑死了也不能发展到4亿人口。如果没有这些的话,中国的文明就会陷死在那个圈子里,你固有的黍米不管怎么种,粮食产量是上不去的。文明的增长就会缓慢(这有点像现在的论文,很多论文科研发现都发烂了,不管怎么发都没啥新意,所以论文灌水,因为科技某个方向能发的就那么多。)中国的哥伦布张骞,开拓丝绸之路,大大扩展了汉族的活动空间和视野,永远值得纪念的民族英雄

同样,阿拉伯和印度的对外交流,比中国要更方便。阿拉伯的大航海,规模极大,到了那个时代的极限,从伏尔加河,到撒哈拉沙漠,从印度,到西班牙,各种地方的资源都得以调动。阿拉伯打通了整个从西班牙到新疆的贸易路线,所以阿拉伯人发现了咖啡,知道了制作糖的工艺,还有很多很多的先进的东西。就是因为各种资源集中而带来的文明进步,有了大量的新东西,有了市场财富,闲人就多,一多了就会有巴格达智慧之家这样的学术机构,自然会发生进步。而同样,阿拉伯的航海发现,也到了一个极限,他的资源也就是能搞出那么多文明成果,再也无法有新的文明突破了。

辛巴达航海,阿拉伯探索文明辉煌时代的代表。

巴格达智慧之家的学者,默罕默德说过,智慧远在中国也要求取,充分体现了丝绸之路的文化科技交流特性。他们是哪个年代的字幕组,把各国的文化典籍科技翻译为阿拉伯语,彼此交流。

文明发展的本质,就是不断的交流,互通有无,然后用各地的资源集合起来,去突破新的科技。古代的世界,主要有丝绸之路,海上丝绸之路,草原丝绸之路。沿着这些道路,中国的丝绸,火药,造纸术西传,带来了欧洲的文艺复兴,宗教革命,火药打破了城堡的防御骑士变得没有用处。欧洲用这些技术的发展发现新大陆,征服了新大陆。中国也从丝绸之路,引进了大量的佛教宗教思想,引进了葡萄,占城稻,胡萝卜这样的蔬菜,促进中国的文明发展。

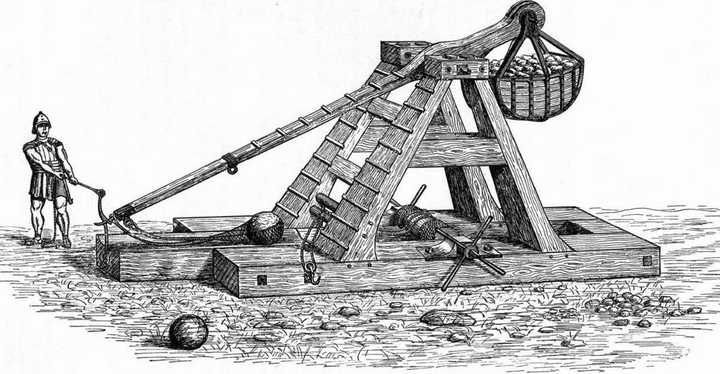

欧洲城堡,在没有火药的年代,配上一些骑士,基本上是很难攻破的。这完美的构建了一个封建主的统治体系。

敦煌莫高窟,沙漠边缘并非是不毛之地,而恰恰是文明交流的前线。。见证那个时代的贸易文化交流的辉煌。

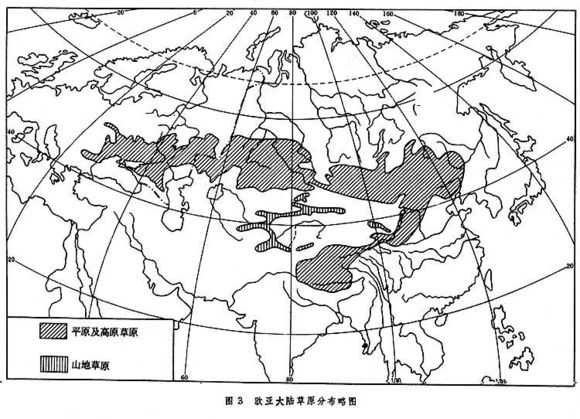

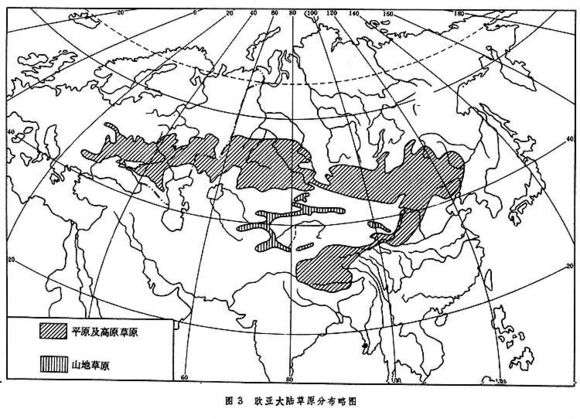

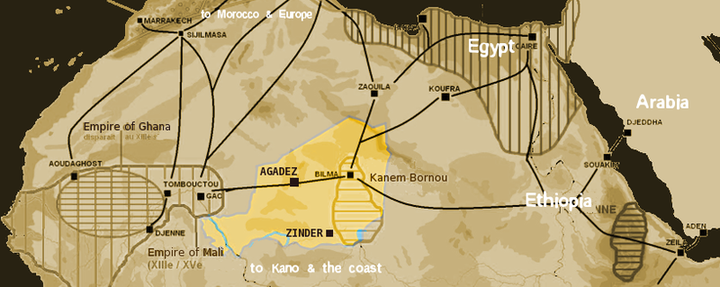

丝绸之路和中国农耕文明的交汇点,一般都是繁华的大都会,就像海上港口的泉州,陆上丝绸之路起点长安,草原丝绸之路的起点北京。金朝和蒙古定都北京,就像葡萄牙选择澳门,英国选择上海香港一样,那是农耕文明对外交流的据点。这样的文化技术交流的地方,一定会诞生先进的文明。在大航海时代的全球化之前,其实经历了一个半球化的时代,沙漠和草原,就是那个时代的内亚海洋。骆驼和马匹就是那个时代的海船,沙漠之舟,把撒哈拉沙漠边缘的廷巴克图变成了商贸重镇和文化中心。这样的城市有很多,北京,长安,平城,布哈拉,利沃夫,喀山,麦加。。。他们都是广袤无垠的内亚草原沙漠海洋的边缘城市,他们就像今天的上海香港,纽约伦敦。甚至我怀疑,在两河流域的文明崛起,很可能也跟他们处于内亚海洋的文明交流有关。

内亚草原,在古代扮演了非常重要的文化贸易交流,从北京的燕山到蒙古,中亚,南俄,一直到乌克兰,罗马尼亚,匈牙利。草原上是一片英雄地。

广阔无垠的欧亚草原,在古代就是通途的交流大道,贸易往来

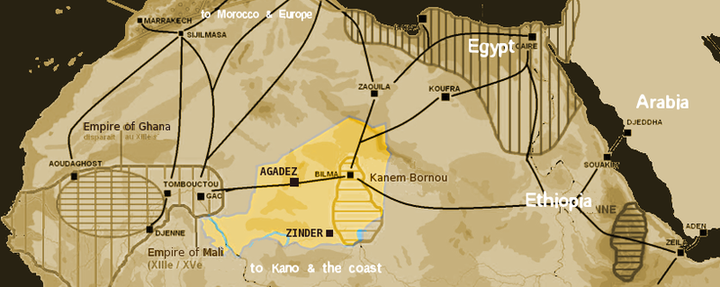

跨越撒哈拉沙漠的贸易通道骆驼商队联通了非洲南北,彼此连接的贸易。

Trans-Saharan trade

今天这些骆驼商队依然活跃在撒哈拉沙漠

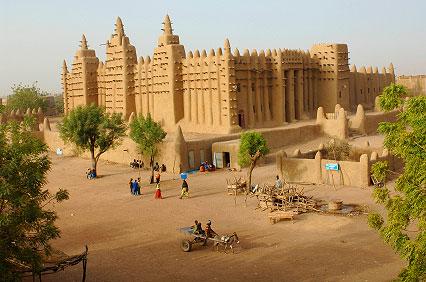

沙漠边缘的文化贸易中心廷巴克图,非洲南部农耕文明和沙漠贸易路线交汇地,当年整个撒哈拉以南的文化贸易中心,这些土垒起来的清真寺学校见证了当年的辉煌。他就像我们的莫高窟一样。

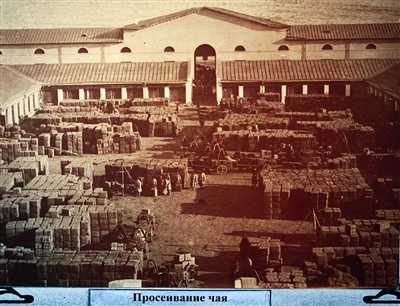

这是蒙古俄罗斯边境的恰克图买卖城,晋商收购中国的茶叶,通过蒙古草原到恰克图和俄罗斯交换贸易,买入貂皮之类,俄罗斯再把茶叶通过草原送往欧洲。你可以看到买卖城内堆积如山的茶叶,买卖成一时辉煌,他是当年的义乌小商品城。

买卖城的牌坊,表现了装货,骆驼过草原的场景

农耕文明和草原丝绸之路的交汇地,中亚文化贸易中心,布哈拉,阿凡提的故乡,有“智慧的布哈拉”、“博学的布哈拉”(指有庞大的知识分子群体和许多著名的诗人和科学家)之称。

阿凡提,原名霍加·纳斯尔丁,他的故事流传于从摩洛哥到中国的广大地区,他就是丝绸之路文化文明交流的最好代表。那个年代有无数的商人,学者,僧侣在丝绸之路来往,互通有无,各地文明大幅进步。

蒙古通过打通整个欧亚的贸易文化路线,欧洲和中国第一次获得了文化交流的机会。欧洲人有了第一次前往中国探秘的机会,其中诞生了马可波罗,列班扫马。而回回炮,是一个波斯人献给忽必烈的,这充分体现了蒙古帝国调度全球资源的能力,蒙古人用它打破了襄阳城,征服南宋。而在丝绸之路另一边的卡法,蒙古人把大量的鼠疫尸体投入城内,从此鼠疫在欧洲大规模传播,最终瓦解了整个欧洲的封建制度。

草原贸易路线和农耕交汇的波兰,正好处在欧洲和草原贸易交流路线的交叉点,利沃夫,克拉科夫,维尔纽斯这些城市,都是对外交流的通道。在和草原民族的交流(ZHAN)中,他们学会了什么叫骑兵,从而旧的骑士,演变成了波兰特色的翼骑兵,在欧洲称霸一时。

这些技术文化的交流的便利让波兰成为当时欧洲最文明富裕的国家之一,最后诞生了哥白尼,就像日本因为靠海而获得更多的技术文化交流,最终诞生了福泽预吉一样。波兰的翼骑兵,很可能就像日本的织田信长从海上的葡萄牙人学到了火炮技术,萨英战争的日本人学到英国的火炮和造船技术的先进一样。地缘的优势让他先知先觉。毁灭君士坦丁堡的乌尔班大炮,中国的火药加上欧洲的冶金术,改进后的大炮,轰踏了君士坦丁堡千年不破的城墙。塞尔柱突厥人正好是草原民族,从丝绸之路获得的技术传播,随后他们开创了伟大的奥斯曼帝国,文明文化一时无二。

欧洲人发现美洲之后,开始了大发现,西班牙大帆船代替了骆驼和商队,成为对外贸易的主要工具。随着君士坦丁堡的陷落,新大陆新航路开辟了,当年辉煌的陆地贸易让路于海上贸易,无数路上的辉煌的城市和帝国就此衰落。当年无比辉煌的陆上的布哈拉,大不里士,君士坦丁堡衰落了,当年甚至不在大西洋航线上的威尼斯也衰落了。

大量的新东西发现了。比如土豆红薯等等,有了土豆,德国英国这样的地方本来气候不好,不适合农业,变成了能养活大量人口的地区,人口多了就开始了各种发展。而大量的海外市场,需要大量的工人劳力,对工作效率有了需求。对纺织机的不断研究,有了珍妮纺纱机,对金属的研究发明了镗床,可以钻出圆形的缸体,同时,新大陆发现了橡胶,解决了漏气的问题,各种条件齐备之后,就发明了蒸汽机。换言之,蒸汽机本质就是新大陆发现的各种资源,而带来的文明成果。正好英国的煤和铁非常集中,于是工业革命滚滚向前。

鲁滨逊漂流记,英国商人走遍世界,各地历险而传奇,代表了那个时代的英国的获取全球资源的精神。

80天环游地球,随着工业革命的进步,人类环球变得非常迅速,里面用了火车,轮船,热气球,马车,汽轮等等交通工具,充分体现了工业革命的成果。这些带来的贸易,文化,经济的交流红利,都被掌握这些的殖民者获得了最大的利益和文明崛起。

殖民者的大尺度活动,把世界资源变成一体,赢得巨大红利。比如巴西的橡胶到了南洋,大量种植,于是轮胎得以铺开有了汽车,非洲的咖啡到了牙买加,成了全世界最好的。迈索尔的火箭,被英国研究后,进步成了康格里夫火箭。达尔文周游世界,发现了物种的差别,写出了进化论。英国殖民者发展的过程,其实就是调动全球资源掌握的红利,这个资源不光是植物动物,自然资源,更是市场,人口,文化积累等等。英国的工业革命突破,和两河流域的农业突破很像。

达尔文到南非,印度,澳洲,南美,发现各地的动物不同而提出了进化论,只有英国这样的全球帝国才能诞生这样的人物。

今天橡胶原产地亚马逊的橡胶工人,橡胶一个是推动了蒸汽机的发现,另外还促进发明了轮胎,导致了汽车时代的到来。是对工业革命贡献最大的植物之一。当年的橡胶种子被英国人偷出来,到了英国殖民地南洋种植,南洋的华人开始财富大爆发,当年的番客就是富人的代名词,随后上海就爆发了巨大的橡胶投资潮。我们伟大的常凯申先生,就在这次橡胶股票投资潮里彻底破产,走上了革命之路。

HSBC,汇丰银行,也就是香港上海汇丰银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited),当时因为从印度种植鸦片,卖到中国,香港和上海,很多金钱需要管理,自然就诞生了。后来因为贸易赚头太大,慢慢走向全世界。。。至今香港汇丰的董事也有几个是鸦片贩子的后代。当年汇丰就是给鸦片贩子X钱的。。。

上海外滩的沙逊大厦,当年的英国殖民地的犹太人,贩卖鸦片起家,旧上海的首富。随着海上贸易的发展,上海从一个默默无闻的小城市,变成了中国的经济中心,各种文化贸易技术随后发展起来。这里变成了中国的工业中心中国的造船工业在这里发展,电影中心赵丹在这里出名。。随着贸易路线的转移,当年在草原丝绸之路辉煌的晋商最终衰落。

立顿红茶就是当年英国收取全世界的茶叶资源而发展,太古轮船是当年英国的贸易船舶。。。这样的例子还有很多很多,大家都可以慢慢的去挖掘。其实个人也是一样,人走得多,自然见得多,那么对世界的观察,就更加宏观,也更加可以发现商业机会(商业是什么,不就是互通有无吗),读万卷书不如行万里路也。当年的中山县,也就是澳门的那个地方,上海开埠之后,几乎全是这里的人去上海经商,上海的几大百货公司都是他们开的,这其实就是几百年和葡萄牙这样的海外殖民者不断交流学习的结果。广东人和海外交流最方便,最多,所以有了带来红夷大炮的袁崇焕,山寨了基督教的洪秀全,散播变法维新的康有为,学习欧洲搞革命的孙中山,引进洋人火车技术的詹天佑。当时的两广人遍布世界各地,彼此交流激荡,带来了南粤的辉煌。同样,印度也有这样的一个族群,就是帕西人,名人也是层出不穷,包括塔塔公司,义和洋行的创始人,旧上海市首富沙逊,圣雄甘地。

丝绸之路大交换和哥伦布大交换,都是可以写好几十本厚厚的大书的,影响我们生活的方方面面。很多我们不经意的文化,产品,公司,事件,都是广阔的贸易文化交流所带来的蝴蝶效应。

过去的城市和文明的兴衰,跟商路贸易都有很大的关系,贸易的本质就是调动全球的资源,集中到一个地方促进文明发展。香港上海的崛起就是因为大陆文明的对外贸易路线卡在那里,新加坡就是因为贸易路线在那里,纽约芝加哥旧金山等等无不如此。。。中国古代的淮阴,就是南船北马的地方,后来运河贸易路线失去就衰落,石家庄郑州,无不是铁路贸易路线造就的辉煌。香港新加坡的兴起和布哈拉这样的大陆型贸易城市衰落是同时的。。。上海香港的贸易商人崛起,和山西晋商的衰落是同时的,有了贸易就有钱,就会有金融,各种资源人才市场都会集聚,文明自然那就会发展。

而在过去丝绸之路交流中无比辉煌的中国,偏偏错过了大航海时代的文明大交流,或者说不在一线。土豆把德国英国这样的不毛之地变成了人口密集地,红薯也让中国的人口爆发增长,美洲的白银交换大量的中国瓷器,茶叶到欧洲。但是不得不说的是,中国不是大航海的一线参与者,都是二手传播的,那种美洲发现的各种东西,基本都在欧洲运用了几十上百年才进入了中国。比如辣椒,烟草,西红柿等等,至于橡胶这样的工业至关重要的原料,直到解放后才进入了中国。

换言之,中国文明很难在没有西方的影响下,大规模进入现代社会的可能。因为资源不够,文明禀赋不够。

而没有进入现代社会就一定会陷入马尔萨斯的循环,中国就一定会周而复始的王朝更替。顶多,有时候是内生的流民造反,有时候是外部的入侵。中国真正摆脱马尔萨斯,是引进的西方的化肥生产线,从此工业能力超越了土地产量的极限。

那么,这个地球的资源底线,发现的极限是在哪里?难道大家没有发现最近的几十年,技术已经停滞了很久了么?以前是汽油发动机,现在还是。。以前是飞机,现在还是。

我很怀疑,我们的地球供应的资源可能让人类的文明只能到一个程度,很难飞出地球。就像以前的小岛人无法走出小岛一样,等着更高层次的文明来带领我们进入更高层次。

所以,中国文明的停止也没啥奇怪的,是人类历史的通例,文明突破才是罕见的。要真正的摆脱这个,就是要大发现。向外星大发现,向海底大发现,向地底大发现,向北极南极大发现。甚至现在的互联网时代,也是一个大发现的时代,多交流,向全世界寻求各种资源,比如动物植物,文化经济资源。

另外,随着陆权的崛起,中国的铁路可以获得巨大的市场空间和资源调度能力,就像古代的内亚草原沙漠的骆驼和马一样。古代中亚的那些历史名城,正等待着中国铁路带来的商机实现复兴。中国应该说天生是一个陆海双体国家,不管是陆权海权我们都会有利,现在对陆权的发展必须十分重视,亚欧大陆内部的资源人口各种东西,一点不比海上的少。李鸿章说过中国古代是自西北而东南,近代是自东南而西北,深刻揭示了陆权海权转化的力量。

即使今天,中国对世界的认识,对世界资源的把控,对国际贸易的深入程度,也是远远不如西方的,虽然我们人口多,也很可能会陷死在中华文明圈里。你看西方学者对于世界各地的文化,语言历史,特产,经济的研究,走遍世界的国际贸易,对全球人口和思想的那种传播。他们文明经济发展的那种空间和深度,比我们大太多了。他们的研究早就是全球宏观的思维,大洋洲,南美,非洲的研究比我们深刻太多,获得的资源和发展能力也强太多。

我们中国要崛起需要去获得真正的一种突破资源,就像以前的驯化牛,橡胶,咖啡那样改变人类的文明成果,陷死在现有的圈子里,是毫无任何可能突破文明的。如果能发现一种新的元素,像钢铁一样硬,而又像木头那么轻,我们的文明又可以进步一个台阶。。。

下面有人说石墨烯,请注意,人力制造的东西我觉得很难比得上自然的东西,往这方面努力我感觉有点问题。。其实我的意思,中国印度阿拉伯在古代的文明也不算停滞,只是发展缓慢了,然后就进入了一种高水平的均衡。印度是最典型的,种姓制度是人类历史上最稳定的制度。这样的发展,进入工业社会也是有极小可能的,只是没有那么快。非洲的黑叔叔,给他个几亿年,说不定也能慢慢的变成现代人。但是世界是彼此竞争的,别人稍微领先一点,就立马把你吃掉了。

欧洲是发现了新大陆,大量的新东西发现了早就了文明的大突破,就像橡胶这个东西,如果不是天然发现,而是用自己去攀科技树去研发这样的一个东西,那怕是很费时间和精力的。土豆红薯这个东西,如果不算天然发现,在中国旧时代里用改进大米的做法来提高粮食产量,那也是很困难的。今天我们这么厉害的农业科技研发,亩产也就是一吨而已,远不如红薯。这就像当年的竹子,如果没有竹子,你要找个东西来做筷子做竹简做扁担,那个成本会大幅提高,会严重的影响文明的发展。没有这些文明的发展程度自然也就低了。大自然是一个大系统,是一个比超级计算机强大一亿亿亿倍的系统,他演化的东西比人厉害多了。我们要做的,就是充分的利用这个大系统所演化出来的一切资源,去发现利用他们。这比我们人力要效率高太多了,也就是所谓,君子性非异也,善假于物也。

引用高晓松的那句话:历史不是镜子,历史是精子,牺牲亿万才有一个活到今天